Rückstände (Tierarzneimittel)

Der Nationale Rückstandskontrollplan

Erkranken Tiere in der Nutztierhaltung, ist eine Behandlung mit Tierarzneimitteln in der Regel unverzichtbar. In der Europäischen Union dürfen hierfür ausschließlich nur Präparate zum Einsatz kommen, die von der Europäischen Arzneimittelbehörde für eine betreffende Tierart und einen klar bestimmten Verwendungszweck zugelassen wurden. Dabei sind gewisse substanz-spezifische Kleinstmengen von bestimmten Antibiotikarückständen in Lebensmitteln zulässig, die amtlich in wissenschaftlichen Studien bestimmt wurden und von denen keine gesundheitlichen Risiken für die Verbraucher ausgehen. Jedoch gelten für alle gesundheitlich relevanten Wirkstoffe gesetzlich geregelte Grenzwerte. Für gesundheitlich bedenkliche Stoffe gelten Anwendungsverbote.

Das Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt (LAV LSA) trägt durch seine hochmodernen instrumentellen Analysen dazu bei, dass durch regelmäßige Kontrollen die Sicherheit der Lebensmittel ständig überwacht und der gesundheitliche Verbraucherschutz auf diesem Gebiet auf einem hohen Niveau gehalten wird.

EU-weit sind für alle Mitgliedsstaaten nach einheitlichen Maßstäben durchzuführende Untersuchungen auf zugelassene und nicht zugelassene Tierarzneimittel sowie auf verbotene Substanzen vorgeschrieben. Darüber hinaus werden die regionalen Gegebenheiten wie Haltungsformen und Krankheitsgeschehen in den einzelnen Ländern berücksichtigt. Daraus resultiert für jedes EU-Mitglied ein angepasstes Untersuchungsprogramm, ein sogenannten Nationaler Rückstandskontrollplan (NRKP). In Deutschland ist der Nationale Rückstandskontrollplan in mehrere Teil-Untersuchungspläne nach Bundesländern gegliedert.

Im Wesentlichen sollen zwei Untersuchungsziele erreicht werden:

- Überprüfung der Einhaltung der Rückstandshöchstmengen und Höchstgehalte für zugelassene Stoffe

- Kontrolle der Anwendungsbeschränkungen bzw. Anwendungsverbote für nicht zugelassene bzw. verbotene Stoffe

Gemäß der Nationalen Rückstandskontrollpläne werden verschiedene lebensmittelliefernde Tierarten und Erzeugnisse tierischer Herkunft auf pharmakologisch wirksame Stoffe und Kontaminanten untersucht. Die zu analysierende Probenzahl wird dabei auf der Grundlage der Schlachtzahlen und der Produktionszahlen aus den Erzeugerbetrieben des Vorjahres festgelegt.

Die unsachgemäße Anwendung von zugelassenen Tierarzneimitteln, beispielsweise eine Überdosierung oder das zu frühe Schlachten nach einer Behandlung, kann dazu führen, dass in Schlachttieren und tierischen Erzeugnissen noch Rückstände der Tierarzneimittel verbleiben. Bei der weiteren Verarbeitung gehen diese Antibiotikarückstände teilweise in die Lebensmittel über. In manchen Fällen werden auch die zulässigen gesetzlichen Grenzwerte überschritten. Bei bestimmten Gruppen der Bevölkerung resultieren in der Folge durch den regelmäßigen (Viel-) Verzehr betroffener Lebensmittel verschiedenartige Gesundheitsrisiken oder Gesundheitsbeschwerden. Deshalb dürfen Lebensmittel, die aus belasteten Tieren gewonnen werden, nicht in Verkehr gebracht werden.

Ein Nachweis einer Höchstmengenüberschreitung bei zugelassenen Tierarzneimitteln führt zu Maßnahmen durch die Vollzugsbehörden. In anlassbezogenen Betriebskontrollen und Nachbeprobungen von Tieren und Futtermitteln wird eine Ursachenermittlung durchgeführt.

Der Nachweis verbotener Stoffe führt im Regelfall zur Sperrung des Betriebes beziehungsweise dazu, dass Tiere nicht mehr transportiert oder an andere Betriebe abgegeben werden dürfen. Betriebe, die gegen das bestehende Recht verstoßen haben, stehen für einen bestimmten Zeitraum unter verstärkter Kontrolle. In schwerwiegenden Fällen erfolgt die Abgabe der Ermittlung an die Staatsanwaltschaft.

Untersuchungsumfang und Methodik

Jährlich sind in Sachsen-Anhalt abhängig von den Tierbestandsgrößen und den Schlachtaufkommen 1.500 bis 2.000 NRKP-Proben gemäß verbindlicher Vorgabe des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) zu untersuchen. 10 bis 20 % der Proben stammen aus Erzeugerbetrieben (Mastkälber, Mastrinder, Kühe, Schweine, Masthähnchen, Lege- und Suppenhühner, Truthühner, Enten, Fische, Wild). 80 bis 90 % dieser Proben werden in Schlachtbetrieben entnommen (Mastrinder, Schweine, Masthähnchen, Lege-/ Suppenhühner, Enten).

Außerdem werden 10.000 – 15.000 Proben im mikrobiologischen Hemmstofftest untersucht.

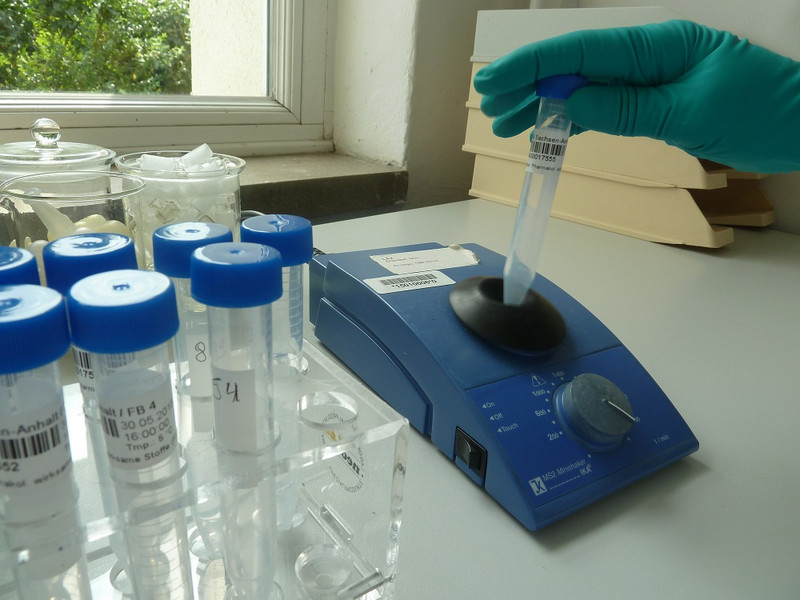

Von allen Produktionsstufen gelangen tierische Gewebe wie Organmaterial und Körperflüssigkeiten wie Blut oder Harn zur Laboranalyse. Aus Erzeugerbetrieben werden zudem auch Tränkwasser und tierische Produkte wie Milch, Eier, Honig untersucht.

Das Untersuchungsspektrum umfasst dabei

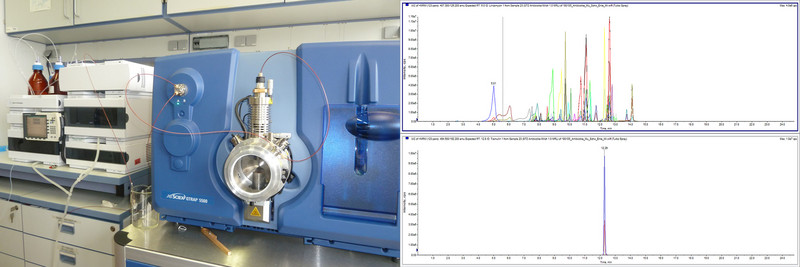

- pharmakologisch wirksame Substanzen (u. a. Hormone, Thyreostatika, ß-Agonisten, Antibiotika, Antiparasitika, Glukokortikoide, Sedativa, nichtsteroidale Antiphlogistika und Farbstoffe) mit mehr als 500 Einzelstoffen. Die Proben werden hauptsächlich mit der Flüssigchromatographie gekoppelt mit Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS) und/oder dem Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) untersucht. Zunehmend kommen Prüfverfahren zum Einsatz, in denen die Vertreter mehrerer Wirkstoffgruppen simultan untersucht werden.

- die chemisch-analytische Spezifizierung positiver Proben aus dem mikrobiologischen Hemmstofftest (mikrobiologisches Screening im Dreiplattentest im Dezernat mikrobiologische, morphologische Tierseuchen- und Zoonosendiagnostik).